画像センターでは、放射線や磁気を利用したさまざまな検査を実施しており、一般撮影検査、透視検査、骨塩定量検査、CT検査、MRI検査、心臓カテーテル検査・血管造影検査における高度な画像診断・医療情報を提供しています。

日々進歩する画像診断技術や診断機器に対応するために努力しており、患者さまに優しく、安全で安心な医療を提供できるよう努めています。なお、検査を受ける際、妊娠中または妊娠の可能性がある場合は、必ず事前にお申し出いただきますようお願いいたします。

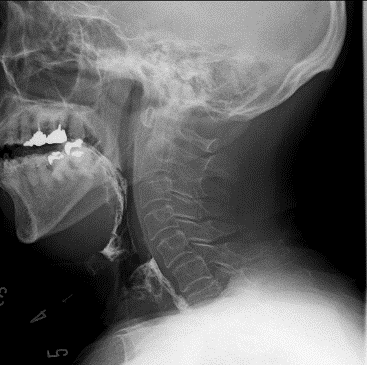

一般撮影検査(レントゲン検査)は、X線を利用して全身の病変や骨折などを確認する検査です。検査の際、診断に影響を 与えないよう、金属やプラスチック製の装飾品や湿布などは外していただきます。また、ボタンやファスナーの付いた衣類は検査着に着替えていただくようお願い申し上げます。検査時間は内容によって異なりますが、通常は5~15分程度です。 なお、使用する放射線は極めて微量であり、人体への影響はありません。

消化管検査では、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸の病気を調べます。造影剤を胃や腸の壁に付着させて撮影します。食べ物や便が残っていると診断に影響することがありますので、診療科から説明を受けた食事制限や前処置を遵守してください。その他、食べ物を安全に飲み込むことができるかを評価する嚥下造影検査や、内視鏡を併用した検査も行っています。検査時間は検査内容によって異なりますが、通常は20~30分程度です。

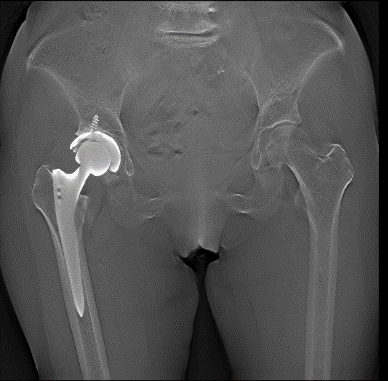

また、透視検査には、排尿時の膀胱造影検査や尿道膀胱造影検査などの泌尿器科系の検査も含まれます。さらに、整形外科系では人工関節の脱臼整復やトモシンセシス撮影も行っています。

骨塩定量検査は、腰椎、股関節、前腕骨などに微量のX線を照射して骨密度(骨に含まれるミネラル成分の量)を調べる検査です。骨密度が低下する骨粗しょう症は、特に中高年以上の女性に多く発症し、病気が進行すると骨折しやすくなります。特に高齢者では、骨折が原因で寝たきりになることもあります。骨塩定量検査は、骨粗しょう症の早期発見や治療効果の判定に役立ちます。検査時間は部位によって異なりますが、通常は5~15分程度です。

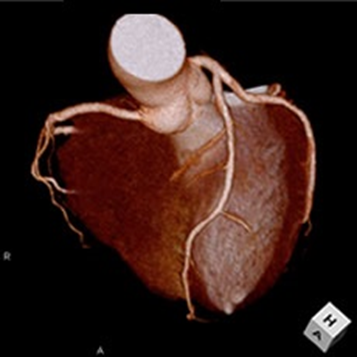

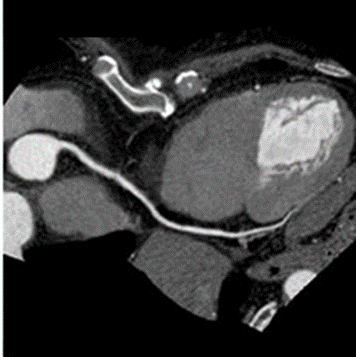

CT検査は、Computed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略で、X線とコンピュータを利用して体の断層像(輪切り

の画像)を得る検査です。一般的なX線検査に比べて、非常に多くの生体情報を得ることができます。造影剤(ヨード製剤)を

使用することで、臓器の病変や血管などを詳しく描写することが可能です。当院では、狭心症の診断のために冠動脈(心臓の

血管)撮影を行っています。

検査時間は内容によって異なりますが、通常は10~15分程度です。

造影剤を使用する場合、検査前に絶食が必要ですが、水分補給は多量でなければ問題ありません。常用薬については、特に

指示がない場合は通常通り服用していただいて構いません。また、心臓ペースメーカーや除細動器を使用されている方、または過去に造影剤でアレルギー反応を起こしたことがある方は、事前にお申し出ください。

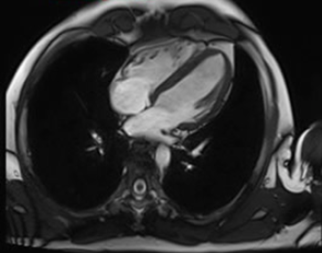

MRI(Magnetic Resonance Imaging、磁気共鳴画像法)は、強い磁石と電波を利用した画像診断法です。トンネル状の装置の中に寝ることで、体のさまざまな断層像(輪切りの画像)を得る検査です。これにより、体の構造や性状を的確に把握することができます。

MRI検査では放射線を使用しないため、放射線被ばくの心配はありませんが、強力な磁場の中に入るため、以下の

ような方は検査ができない場合があります。事前にお申し出ください。

・ 心臓ペースメーカーを使用している方

(ただし、条件付きでMRI検査が可能なペースメーカーや除細動器もあります)

・ 以前に手術を受け、体内に金属が埋め込まれている方(火傷の恐れがあります)

・ 妊娠初期(概ね14週未満)あるいは妊娠の可能性がある方

・ 閉所恐怖症など、狭い場所が苦手な方

・ 刺青・タトゥー・アートメイクをしている方(火傷の恐れがあります)

当院のMRI検査は時間予約制です。検査時間は内容によって異なりますが、通常は20~30分程度です。また、

検査によっては、造影剤(ガドリニウムや鉄製剤)を使用する場合があります。

肝臓・胆嚢・膵臓・胃を対象とした検査では、検査前3時間の飲食を控えていただきますが、それ以外の検査では

飲食の制限はありません。ただし、他の検査を一緒に行う場合は、それぞれの検査の注意事項を守ってください。

検査当日は、お化粧(マスカラ・アイシャドウなど)はお控えください。また、カラーコンタクトレンズを装着されている方は、検査前に外していただく必要があります。

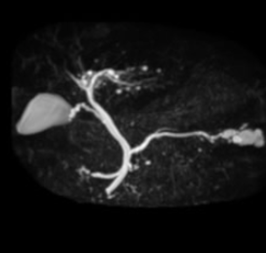

心臓カテーテル・血管造影検査は、血管の形態を観察する検査です。カテーテル(専用の細い管)を動脈や静脈に挿入し、その先端から造影剤を注入して血行動態や血管の形態を観察します。

検査だけでなく、狭くなった冠動脈(心臓の血管)や四肢の血管を、専用のバルーン(風船)やステント(金属の管)を使って広げる治療を行うこともあります。また、不整脈の治療としてペースメーカー植え込み術なども実施しています。

.JPG)